- En

- Fr

- عربي

قصة قصيرة

قيل: العِلم في الصِغَر كالنقش في الحجر.

لكنّ هذا المثَل لم ينطبق على «لبيب» رفيقنا في مدرسة القرية الرسمية، والذي لم تستطع أزاميل المعلّمين ومطارقهم أن تنقش في ذهنه من كلّ عِلم إلا سطورًا قليلة غَلَبَ فيها الغَثُّ على السمين. وكأني بصاحبنا لبيب لم تعجبه «فلسفة» ابن سِيْرِيْن الذي قال: العِلم أكثر من أن يُحاط به؛ فخذوا من كلّ شيء أحسنه. فكان يأخذ من كلّ عِلم أسهله وأقلّه. لكن حتى السهل القليل لم يكن ليصمد أمام إدبار الزمان وزحف النسيان؛ فما كانت تنقضي عطلة الصيف من كلّ سنة إلا وذاكرة صديقنا قد امّحى منها آخر حرف.

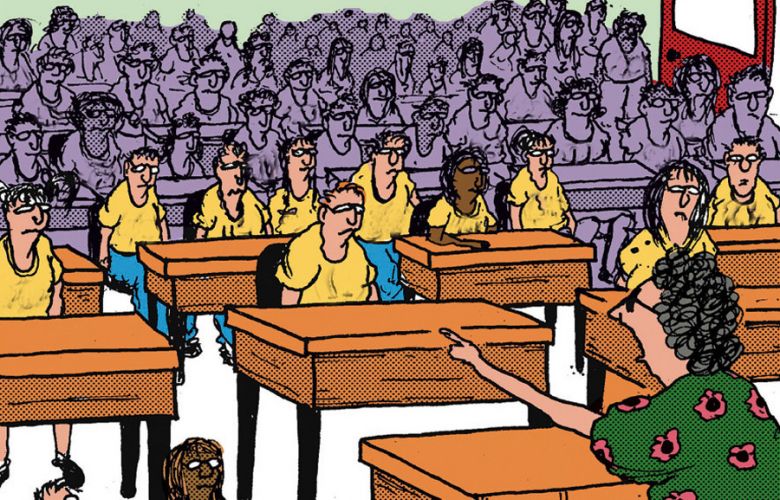

كان لبيب ضئيل الجسم، لامع العينين، زئبقيّ النظرات. ظلّه خفيف ونجمه محبوب. إذا جلس على مقعده الذي جعله في آخِر الصفّ، صرف انتباه جيرانه عن الدرس بمئة طريقة وأسلوب. وإذا وقف ليجيب عن سؤال، أضحك الصفّ من غير أن يبتسم.

كانت معلّمة التاريخ ذات يوم تشرح درسًا بعنوان: الأبجدية الفينيقية. قالت: ... واستحال «زوس» ثورًا اختطف «أوروب»، وحملها على ظهره إلى بلاد الإغريق؛ فلحق به أخوها «قدموس» يريد استرجاعها. ولمّا طالت رحلته وتعثّرت مهمّته، راح ينشر أبجديّته التي اخترعها بين كلّ شعب صادفه ووطئ أرضه.

وإذ انتبهت المعلّمة إلى أنّ لبيبًا لا يصغي ولا يدع رفاقه عن يمينه ويساره يصغون، أمرته بالوقوف؛ فوقف.

- أعِدْ على مسمعي ما قلتُ. أمرت المعلّمة.

- قلتِ: قفْ يا لبيب؛ فوقفت. فعلا الضحك في الصفّ.

- يا سلام! قالت المعلّمة. لقد أصاب ذووك حقًّا عندما سمّوك لبيبًا.

- كان الاسم من اختيار أمّي. أبي لم يكن راضيًا عنه.

- وما كان يريد أبوك أن يسمّيك؟ سألت ووضعت يديها على خاصرتَيها، وقلبت شفتها السفلى.

- زكي.

وما لفظ لبيب الكلمة حتى ضجّ الصفّ ضحكًا؛ فصاحت المعلّمة: اسكتوا؛ فسكتنا. ثم عادت لتسأل لبيبًا: لنعُدْ إلى درسنا. ماذا فعل قدموس عندما اختطف الثور أخته؟

- مَن قدموس!!

- شقيق أوروب بنت ملك صور يا حبيبي... ماذا جرى بعدما لحق أخوها بها إلى بلاد الإغريق؟

- لم يجدها؛ فعاد.

عندئذٍ ضحك الصفّ بصوت أعلى؛ فصرخت المعلّمة بلبيب: أُقعُدْ؛ فقعد وجمد كالصنم. وهبطت المعلّمة على كرسيّها، وألقت مرفقَيها إلى الطاولة أمامها، وطمرت رأسها بيديها للحظات، ثم نظرت إلى لبيب نظرة إشفاق، وسألته بصوت هادئ مسالم: لماذا تأتي إلى المدرسة يا ابني!! فوقف لبيب وأجاب: لأن أبي وأمّي يريدان ذلك.

- وأنت ألا تريد؟

- لا.

- أليس عليك أن تتعلّم!

- ولِمَ أفعل! مَن كان له حظّ في هذه الحياة، يلقَ النجاح من غير عِلم. ومَن كان غير محظوظ، فأعلى الشهادات لن تجديه نفعًا.

- أنت ولد مجنون.

- لا تستهيني بالمجانين يا معلّمتي؛ فما بين الجنون والعبقرية خيط رفيع.

هذه المرّة ضحكت المعلّمة. أما لبيب فلم يبتسم، وتابع يقول: المياه إلى قصر الأمير بشير في بيت الدين جرّها مجنون من «شانَيْه» في حين عجز عن ذلك أعظم المهندسين. وأجمل ديوان شعر قرأته، هو لقيس مجنون بني عامر.

- أقرأتَ ديوان قيس العامريّ يا لبيب!

- أجل. أتودّين أن أُسمعكِ منه بيتَين أعجباني جدًّا؟

- بالتأكيد.

- قال المجنون:

أليسَ وعدتَني يا قلبُ أنـي

إذا ما تبتُ عن ليلى تتوبُ؟

وها أنا تائبٌ عن حبِّ ليلى

فما لكَ كلّما ذُكرتْ تذوبُ!

- برافو لبيب. هتفت المعلّمة مسرورةً، ووقفت تحدوها الحماسة: «هذا هو تلميذي الذي أريده». ثم دنت خطوتين وقالت: أنا، في الحقيقة، لا أفهمك جيّدًا. ربّما كان التقصير مني... قلْ لي يا لبيب: ما برجك؟ لعلّ معرفتي ببرجك تساعدني على فهمك.

- اليوم أو عندما أكبر؟

- وما الفرق!

- اليوم برجي الجدي. ومتى كبرتُ أصبحتُ من برج التيس.

عندئذٍ ضحكنا كلّنا إلا لبيبًا. أما المعلّمة فأخذت تضحك حتى دمعت عيناها من غير أن تعرف إن كان لبيب عبقريًا أم مجنونًا.

وكان يومٌ أوفدت فيه وزارة التربية إلى مدرستنا مفتّشًا لا يرحم؛ فجال على الصفوف المبعثرة هنا وهناك.وكان نصيب معلّمة التاريخ أن يأتي في حصّتها. فدخل، وكتّف ساعديه، وأجال الطرف فينا من خلال نظّارتيه السوداوين المخيفتين، وراح يستمع إلى شرح المعلّمة التي بدتْ متوتّرة غير مرتاحة.

تناول المفتّش كتاب التاريخ عن الطاولة، وفتح على الدرس، ثم قلبَ بضع صفحات إلى الوراء، وقاطعَ المعلّمة بسؤاله: هل شرحتِ لهم درس المتصرّفية؟

- أجل حضرة المفتّش.

- سَليهمْ فيه بعض الأسئلة لو سمحتِ.

- حاضر. أجابت معلّمتنا، وسألتنا: مَن كان آخر متصرّفي جبل لبنان؟

كانت تتوقّع أن ترى زحمة أيادٍ ترتفع؛ فالدرس سقتْنا إيّاه بالملعقة، كما يقولون. أما أن ترانا منكّسي الرؤوس ننظر في صفحات كتبنا بعيون جامدة لا ترفّ لها أجفان، فكان آخرَ ما توقّعتْه.

أنا كنت أعرف الجواب. لكنني تهيّبتُ ذلك المفتّش؛ فلم أرفع يدي مخافة أن يسألني سؤالًا ثانيًا يعييني جوابه. وأغلب الظنّ أن ما أصابني، أصاب رفاقي جميعًا حتى كادت المعلّمة أن تُجَنّ. وكاد المفتّش يوقن أن المعلّمة كذبت عليه بقولها إنها شرحت الدرس لولا أنّ لبيبًا رفع يده ليجيب عن السؤال. إلا أن المعلّمة لم تختره لأنها تعرف «شطحاته» ونوع إجاباته، وظلّت تنتظر يدًا ترتفع غير يده. لكنّ انتظارها كان من غير جدوى. وإذ راح لبيب يمدّ يده أطول والمعلّمة لا تنظر إليه، سألها المفتّش في ذلك. ولما لم يعُد أمامها من خيار آخر، سلّمت أمرها لله، وأشارت إلى لبيب بيد نصف ممدودة؛ فوقف وأجاب بصوت عالٍ: أوهانس باشا.

- برافو. قالت المعلّمة وقد سُرِّيَ عنها. ثم تشجّعت وسألته سؤالًا ثانيًا: ماذا تعرف عن المتصرّفين؟ فطأطأ لبيب رأسه للحظة، ثم رفعه وأجاب: كلّهم ماتوا. وإذ لم نجرؤ نحن على الضحك، فقد افترّت شفتا المفتّش عن ابتسامة عريضة وأسنان كبيرة خالتْها المعلّمة أنيابًا تريد أن تعضّها.

وبعدما خرج المفتّش هازًّا رأسه أسفًا، صرخت المعلّمة بلبيب: كلّهم ماتوا يا لبيب! كلّهم ماتوا! لقد اكتشفتَ الذرّة يا رجُل. ثم التفتت نحونا تقول بلهجة مهزومة: وأنتم لماذا سكتتم! لماذا خرستم كمَن أكل الهرّ لسانه! لقد خذلتموني. نكّستم رأسي وأذلّيتموني. ثم غطّت عينيها بيديها وبكت.

لم تكن دعابات لبيب مقتصرة على حصص التاريخ فحسب. دروس الحساب والجغرافيا والقواعد كان لها منها نصيب أيضًا. لكنّ مدرّسي هذه العلوم كانوا يطردونه خارج الصفّ كلّما عيل صبرهم عليه. أما المسكينة معلّمة التاريخ فكانت تأمل أن يتغيّر طبعه، ويتحسّن سلوكه، و«يكبر عقله». إلا أنّ شيئًا من كلّ هذا لم يحصل.

ذات يوم كانت تشرح درسًا بعنوان: لبنان في ظلّ الحكم العبّاسي. قالت: انتصر العبّاسيون على الأمويين في معركة الزاب الأعلى- أحد روافد نهر دجلة- سنة 750م. وقد عاشت دولتهم حتى عام 1258م. تاريخ الغزو المغولي. ولمّا كان حكمهم جائرًا، قامت في وجوههم الثورات، ومنها ثورة «المنيطرة» سنة 759م. فعمدوا إلى قمعها بالقوّة، وأحرقوا المنيطرة، وقتلوا الكثيرين من سكّانها؛ فاحتجّ الإمام عبد الرحمن الأوزاعي للخليفة على هذا التنكيل الذي قام به جيشه.

وكعادته كان لبيب يلقي على جيرانه النِكات، وهؤلاء يخفون ضحكاتهم خلف أكمامهم. فأمرته المعلّمة بالوقوف؛ فوقف: «نعم دوموازيل».

- ألله ينعم عليك يا مهذّب. قلْ لي: مَن أحرق المنيطرة؟

- لستُ أنا مَن فعل. أجاب بكلّ ثقة بالنفس. فوصل ضحكُنا إلى مبنى الإدارة، أقصد دار البلدية التي حدّثتكم عنها.

- أحمق. غبي. صرخت المعلّمة.

- والله العظيم لم أحرق المنيطرة. أجاب كمَن يوشك أن يبكي وهو لا يعلم أن المنيطرة قرية في أعالي بلاد جبيل، وليست مزرعة دجاج في قريتنا، أو خيمة يقيم فيها ناطور الكروم، أو أجَمة قصب خلف البيت الذي يقوم صفّنا في إحدى غرفه.

- أُقعُدْ. صرخت من جديد؛ فقعد. ثم صاحت: قُم؛ فقام. قالت: لن تدخل إلى صفّي مرّة ثانية ما لم تكن بصحبة أبيك. لم أعُد قادرة على التحمّل أكثر. آنَ لي أن أكلّم أباك. أفهمت؟

- حاضر. أجاب بمذلّة، وجلس في مقعده كئيبًا حسيرًا.

عند حلول الساعة الرابعة بعد الظهر غادرنا إلى بيوتنا لنكتب فروضنا وندرس دروسنا. أما لبيب فليفكّر في طريقة يكلّم أباه بها. ولمّا عاد الأخير مساءً من عمله في الحقول، خرج لبيب للقائه على غير عادته، وإلقاء التحية عليه، والحصول على بركته ورضاه. وبعدما ارتاح من عناء يومه، أخبره لبيب بما كان له مع معلّمته.

- ولكن لماذا تريدني! سأل الوالد متعجّبًا.

- والله لست أدري. كلّ ما في الأمر أنها سألتني: مَن أحرق المنيطرة؟ قلت: لست أنا. ولا أعلم مَن قام بهذا العمل.

- وهل التحقيق في الحرائق من اختصاص معلّمة التاريخ!... على أيّ حال سأذهب لمقابلتها، وسوف نرى.

لم يستطع الوالد أن ينتظر أكثر من ليلة واحدة؛ فمسألة إحراق المنيطرة أهمّته، والإشارة بإصبع الاتّهام إلى ابنه لا يمكن السكوت عنها. لذلك اصطحب ولده في الصباح الباكر وقصد المعلّمة حيث كانت تشرح درسها في الصفّ الخامس الابتدائي.

- خير يا آنسة. قال الوالد بجفاء. أنا أبو لبيب. هل طلبتِ رؤيتي؟

- إبنك يا أبا لبيب...

- ما به ابني! هكذا قاطع الرجُل المعلّمة. وأضاف: اسمعي يا آنسة. نحن ناس محترمون، لا نقوم بأعمال شنيعة. صحيح أن ابني «يتشيطن» قليلًا، أما أن يحرق المنيطرة، فهذا عمل لا يمكن أن يقدم عليه.

- اسمعني يا أبا لبيب، أرجوك. أنا...

- اسمعيني أنتِ يا آنسة. صرخ الرجُل وهو يمدّ سبّابته في وجه المعلّمة مهدِّدًا: والله ثم والله لأحرقَنَّ المدرسة والضيعة كلّها إذا اتّهمتم ابني بحريق المنيطرة. ما كان ينقصنا بعد هو أن تلصقوا مثل هذه التهَم بنا.

وكان أن تناهى هذا الحوار الساخن إلى مسمعَي أحد الأساتذة في الصفّ المجاور؛ فقطع درسه وحضر في الحال. وكان الأستاذ من إحدى القرى المجاورة وممّن تعاقدت وزارة التربية معهم، يعني أنه لم يتخرّج من دار المعلّمين، ومعارفه في التاريخ والجغرافيا بقدر معرفتي بلغة أهل الصين.

- ما الأمر! لمَ هذا الصراخ! سأل الأستاذ مهتمًّا.

- لا شيء، لا شيء. قالت المعلّمة.

- كيف تقولين: لا شيء، يا آنسة! صرخ أبو لبيب. تتّهمين ابني بإحراق المنيطرة وتقولين: لا شيء! عندئذٍ خفض الأستاذ رأسه، وفرك جبينه برؤوس أصابعه، ثم رفع بصره إلى أبي لبيب، وقال: إسمع يا أخي. لا تغتمّ. نحن أهل وأبناء منطقة واحدة. فإن كان ابنك الفاعلَ، قُلْ؛ فنعاون بعضنا بعضًا في إصلاح الأمر.

- أنا لا أدفع قرشًا واحدًا. فتّشوا عن الفاعل وانظروا في الأمر معه.

وفيما كان الرجلان يتحاوران، كانت المعلّمة تضرب وجهها بيديها وتلعن الساعة التي أرسلوها فيها إلى مدرسة ضيعتنا.

* * *

ومرّت الأيّـام وتعاقبـت الأعوام، وخرجنا من تكميلية القرية الرسمية، ومن بعدها من ثانوية «مار عبدا» في دير القمر إلى معترك الحياة، وسلك كلّ منا طريقًا. وكانت طريق لبيب، الذي انقطع عن الدراسة في منتصف الصفّ التكميليّ الرابع، التجارةَ الحرّة؛ ففتح حانوتًا متواضعًا، ليصبح بعد أقلّ من عقدين من الزمن رجُل أعمال ناجحًا وصاحب مؤسّسة معروفة في الاستيراد والتصدير؛ فأصاب ثروة طائلة. أما ابن المعلّمة الذي حصل على شهادة جامعية مرموقة في المحاسبة العامّة، فأصبح موظّفًا لدى لبيب يتقاضى منه مرتّبًا شهريًا. وكانت المعلّمة كلّما عرّجت مرّة على ابنها في المؤسّسة، زارت لبيبًا في مكتبه الواسع وعانقته دامعة العينين. أما لبيب فكان في كلّ مرّة ينحني أمامها ويقبّل يدها.