- En

- Fr

- عربي

ثقافة وفنون

أكرم الريّس - كاتب وباحثفي خضم التحوّلات الكبرى التي شهدتها الموسيقى اللبنانية في منتصف القرن العشرين، برز عدد من الموسيقيين الذين أسهموا في تشكيل ملامح التجديد الموسيقي من خلال رؤى متباينة، تجمعها الجرأة في الطرح والانفتاح على مدارس التأليف والتنظير العالمية. إن تأثير أعضاء ”عصبة الخمسة“

لم يقتصر على تلك المرحلة فحسب، بل امتد ليترك بصماتٍ راسخة في مختلف جوانب المشهد الموسيقي اللبناني.

بعد أن عرضنا في العدد السابق، ظروف نشأة ”عصبة الخمسة“ ونبذة عن راعيها صبري الشريف وأعضائها توفيق الباشا والأخوين رحباني، نتابع في هذا العدد الإضاءة على سِيَر زكي ناصيف، توفيق سُكر، وعبد الغني شعبان، وتوجّهاتهم المختلفة في التنظير والتأليف الموسيقيَّيْن والتلحين.

زكي ناصيف (1917-2004)

صوتٌ لا يشبه إلاّ نفسه

ملحّن ومغنٍّ وناظم نصوص وأستاذ في المعهد الموسيقي. التقى في العام 1952، عن طريق عازف الكمان خليل مكنيّة، المخرج صبري الشريف، المهتمّ بالفولكلور والذي كان يراهن على اكتشاف المواهب الجديدة وتأمين الحوافز التقنية والمهنية لانطلاقتها. في تلك المرحلة، كانت أعمال زكي ناصيف في التجارة تستأثر بالجزء الأكبر من وقته، ولعلّ وفاة والده والنكسة المالية التي تعرّضت لها عائلته مع نهاية الحرب العالمية الثانية، بعد سنواتٍ من الازدهار والرفاهية، أسهمتا في قطع الخيوط الأخيرة التي كانت تربطه بعالم التجارة. فكان لقاؤه مع صبري في تلك الأجواء الخطوة الحاسمة نحو احترافه الفنيّ الكامل. تحقق ذلك بعد عدّة مناشدات من الوسط الفني، سبقتها سنوات طويلة من الهواية والدراسة الموسيقية في الجامعة الأميركية، ثم مع الأستاذ الفرنسي برتران روبيار (1905-1964) الذي لقّنه قواعد الموسيقى، وفنّ الهارموني، والكونتربوان (تقابل الألحان وترافقها).

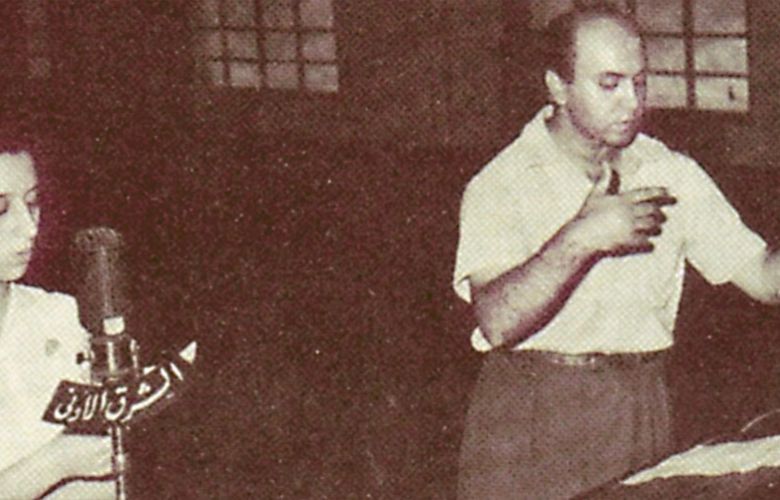

أُذيعت أولى أعماله عبر إذاعة الشرق الأدنى في 12 كانون الأول 1952، وكانت أغنية «كيف أنسى» من نظم محمد يوسف حمود، وتلحين ناصيف وغنائه. تبعتها أغانٍ راقصة قدّمها بصوته، تميّزت بتوظيف الأوركسترا الموسّعة، نذكر منها: «يا وردة العين» (أيلول 1953)، «لقاؤنا الأخير» (من نظم الأخوين رحباني)، «ستأتي»، «حبي لك»، و«وداع». نالت تلك الأغنيات تقدير الكاتب الذي كان يحمل توقيع «الناقد الموسيقي» في مجلة الشرق الأدنى، إذ نوّه في تشرين الأول 1954 بأنّ «الغناء العربي الراقص وجد من يغذيه بألحانٍ تميل إلى الشرقية بخيالها الحالم»، مشيدًا بأداء زكي ناصيف الذي يغنّي «بصوتٍ مطمئنٍ جدًا، سلس ومطاوع، لا أثر فيه للتكلف أو الإجهاد». كذلك نال غناؤه الفولكلوري الاستحسان، فوُصِف بـ «صافي الصوت، واثق الأداء إلى حدٍّ لا يُستغرَب من أمثاله من المطربين الناجحين. لكنه في غنائه لهذا اللون غير القابل للتحرير والتبديل في اللحن الأساسي، حاول أن يشقّ لنفسه طريقًا جديدًا يُعرَف به، الأمر الذي يُعدّ ضربًا من المجازفة بالسمعة الفنية عند محبّيه» (آذار 1955). لحّن أيضًا لمغنّين متعاقدين مع الإذاعة، أمثال ميشال بريدي، حسن عبد النبي، خليل المير، وسعاد هاشم، التي نالت أغنيتها من ألحانه «دنياك يا أسمر» ثناء محمد عبد الوهاب.

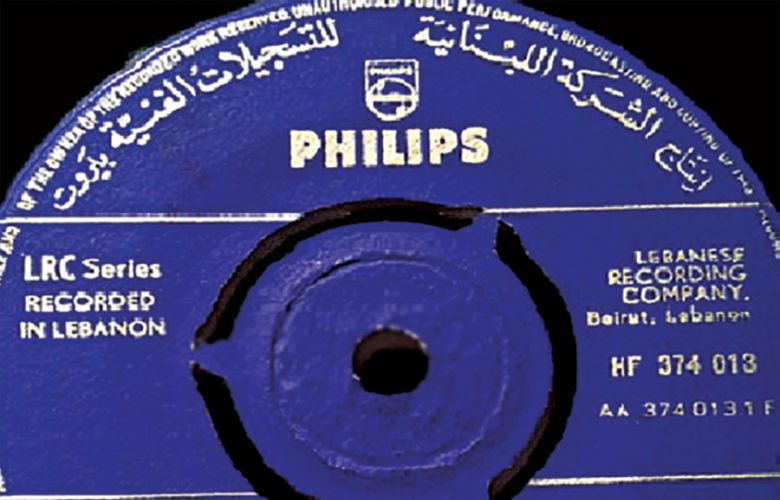

بعد إغلاق إذاعة الشرق الأدنى، انتقل زكي مع زملائه إلى الشركة اللبنانية للتسجيلات الفنية (LRC) ومن ثم إلى الليالي اللبنانية في مهرجانات بعلبك الدولية في العامين 1957 و1959. شكّلت تلك المهرجانات انطلاقته الكبرى في مجال الفولكلور، وأصبح رائدًا في تثبيت شكل الدبكة الموسيقي وإعطائها الحيّز المسرحي الراقص، مع «طلّو حبابنا طلّو» وأخواتها.

وبعد انتهاء التفاهم الفني بين أعضاء العصبة العام 1959، انتقل إلى فرقة الأنوار كملحّن رئيسي حتى العام 1964، حين بدأ مرحلة جديدة من العمل الفني المستقل، متنقّلًا بين استديوهات الإذاعة اللبنانية، والتلحين لأصوات بارزة في إطار موجة الأفلام الغنائية التي سادت حتى مطلع الحرب اللبنانية، إلى جانب مشاركته في مهرجانات بعلبك وبيت الدين والأرز وبيروت.

ورغم تنوّع القوالب الفنية التي تعامل بها، فقد انحسرت تلك الفئة من الأعمال الأوركسترالية التي ميّزت مرحلتَي الشرق الأدنى وعصبة الخمسة، ربّما بسبب عدم توافر المقدّرات الفنية، والتوجّه الطاغي نحو الأعمال ذات الطابع الشعبي، ثم ظروف الحرب.

انخرط ناصيف في التعليم في المعهد الموسيقي مثل زميله توفيق الباشا، وكان أحد الرعاة الفنيين الأساسيين لفرقة كركلا طوال 18 عامًا منذ تأسيسها في العام 1972، كما شارك تلحينًا في مسرحيات أنطوان غندور، وفي موشحات وأناشيد وطنية ودينية.

”بعد إغلاق إذاعة الشرق الأدنى، انتقل زكي ناصيف مع زملائه إلى الشركة اللبنانية للتسجيلات الفنية ومن ثم إلى الليالي اللبنانية في مهرجانات بعلبك الدولية في العامين 1957 و1959. شكّلت تلك المهرجانات انطلاقته الكبرى في مجال الفولكلور، وأصبح رائدًا في تثبيت شكل الدبكة الموسيقي وإعطائها الحيّز المسرحي الراقص.“

توفيق سُكر (1922-2017)

خيارات موسيقية جريئة

مؤلف موسيقي، وقائد أوركسترا، وأستاذ في المعهد الوطني العالي للموسيقى. عانى منذ طفولته ضعفًا في البصر، وقضى سنواته الأولى بين بشري وطرابلس، قبل أن تنتقل عائلته إلى بيروت ضمن موجات النزوح من الأرياف إلى المدينة خلال مرحلة الانتداب. بدأ دراسة الموسيقى في سنٍّ مبكرة، والتحق بالمعهد الوطني العالي للموسيقى في باريس في العام 1949، حيث نال الميدالية الثالثة في مادة الكونتربوينت. تتلمذ على يد نخبة من الأساتذة، من بينهم برتران روبيار في بيروت، وأوليفييه ميسيان في باريس، وتأثر بالمؤلف التشيكي ألويس هابا (1893–1973) في عمله على ربع الصوت ضمن الموسيقى الكلاسيكية.

درّس في المعهد الوطني للموسيقى في بيروت اعتبارًا من العام 1953، وتولّى رئاسته سنة 1964 لمدّة خمس سنوات، عمل خلالها على استكمال الحركة الإصلاحية التي أطلقها سلفه، المؤلف اللبناني-الأميركي أنيس فليحان، فطوّر البرامج التعليمية، وأنشأ أول أوركسترا لبنانية لموسيقى الحجرة، كما فعّل نشاط الأوركسترا الغربية، وأسهم في تحديث مناهج الموسيقى الشرقية.

أسّس معهد جبران خليل جبران للموسيقى في بلدته بشري، إلى جانب مدرسة للموسيقى، وكان شديد الاهتمام بإحياء فرق الكورال، لا سيّما الجوقة التابعة لجامعة سيدة اللويزة. كما واظب على المشاركة في المؤتمرات الموسيقية والعلمية في لبنان وباريس وروما والقاهرة وبغداد وتونس، حيث عرض مقارباته التحديثية في مجال الموسيقى العربية.

اتُّهم بالتغريب، وخاض بشجاعة ورُقي نقاشات موسيقية حادة بسبب خياراته الموسيقية المنبثقة من دراساته وإشكاليات التأليف الموسيقي في ذلك الزمن، وانقسام الموسيقيين المستمر منذ مؤتمر 1932 في القاهرة، كما يفيد الكاتب وعازف الفلوت نبيل مروة. فالفريق الأول «يتمسّك بعدم المسّ بالطبيعة المونودية لهذه الموسيقى»، أما الثاني فيصرّ على أنّه لا بديل من الاستعانة بمنجزات الموسيقى الأوروبية للخروج نحو آفاق جديدة. وكانت مؤلفات توفيق سكر الموسيقية ضمن الاتجاه الثاني الموسيقي المثير للجدل والمعتمد على الهارموني والبوليفوني والحلول التي قام بتقديمها لهذه الإشكالية. وتقوم هذه الحلول على عدم «إهمال ميزات هذه الموسيقى (أي موسيقى الاتجاه الثاني الذي يمثله توفيق سكر) وخصائصها الميلودية والإيقاعية، وعدم إلغاء مسافة ربع الصوت أو ثلاثة أرباعه من بعض مقاماته».

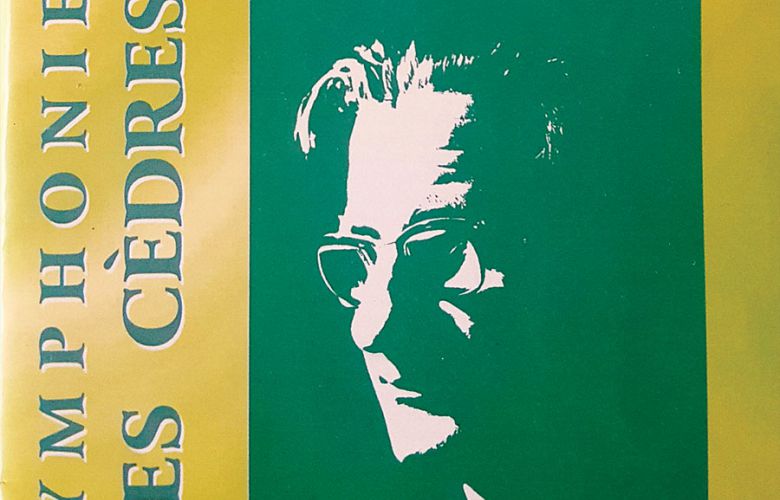

تنوّعت أعماله بين قوالب متعددة، من رباعي الوتريات إلى السيمفونية، مُستلهمًا إيّاها من التراث الكنسي المشرقي، والمُدني، والشعبي الريفي. نذكر منها سمفونية الأرز (1960) التي لم يُتَح لمؤلّفها أن يستمع إليها إلّا عند تسجيلها في كييف بإشراف المؤلف الموسيقي هُتاف خوري، بعد حوالي أربعين سنة من كتابتها، ومتتالية فولكلورية لبنانية لآلة القانون (1966) التي كانت تعزفها زوجته نينا بختنصّر على آلة القانون بتقنيّة الأصابع العشرة، و«سويت» أقصاق سماعي (1970)، ورباعي البشارة (1951)، ورباعي حجاز كار (1951)، ورباعي بيّات (1956) الذي كتبه بناءً على طلب أَلُوِيس هَابَا، وموسيقى فيلم «إلى أين» لجورج نصر (1957).

انضمّ توفيق سُكر لفترة قصيرة إلى «عصبة الخمسة»، وتركها إثر اختلافات وخلافات لم يشأ الحديث عنها في لقائي الوحيد معه في صيف العام 2012. ويعزو المؤلف الموسيقي هُتاف خوري أسباب ذلك إلى أنّ سُكر لم يجد نفسه ضمن هذا الإطار.

اختار أن يتفرّغ بنُبلٍ إلى عالمه الموسيقي الإبداعي والتعليم، من دون أن يسعى للحصول على الشهرة والنفوذ. ويُجمع تلامذته وعارفوه على تفاؤله وأمله باستمرار قافلة البحث والتأليف والمسلك الموسيقي الرصين، مدفوعًا بالإخلاص والتواضع في خدمة الموسيقى، بعيدًا عن الابتذال والعوائق الذاتية أو المجتمعية. ويضيف هُتاف خوري بأنّ الأعمال التي قدّمها سُكر هي خطوات جبّارة كرّست للمدرسة الموسيقية اللبنانية مكانة مرموقة، وتركت أثرًا طيّبًا في أجيال لاحقة، مُنوّهًا بأنّه «لو لم يكن هذا المؤلف موجودًا بيننا، لوجب علينا إيجاده».

عبد الغني شعبان (1927-1977)

رهانٌ على التراث

مؤلّف موسيقي، وباحث، وأستاذ في المعهد الموسيقي الوطني، وعازف عود، وقائد أوركسترا. بدأ عبد الغني شعبان دراسته الموسيقية في العام 1940 في ظروفٍ حياتية صعبة. وبعد سنتين، باشر تدريس الموسيقى بالتوازي مع الدراسة، وكان من بين طلابه عفيف رضوان وحسن غندور ومرسيل خليفة.

تعاقد في العام 1951، ولمدّة أربع سنوات، مع وزارة المعارف السورية لتدريس النظريات الموسيقية الشرقية والغربية، والصولفيج، والهارموني، ولتأليف الكتب اللازمة لتعليم النظريات الموسيقية. استدعته بعدها وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة اللبنانية ليكون عضوًا في لجنة تحضير برامج ومناهج القسم الشرقي في المعهد الموسيقي الوطني اللبناني، ليتولّى بعد ذلك رئاسة الفرع النظري.

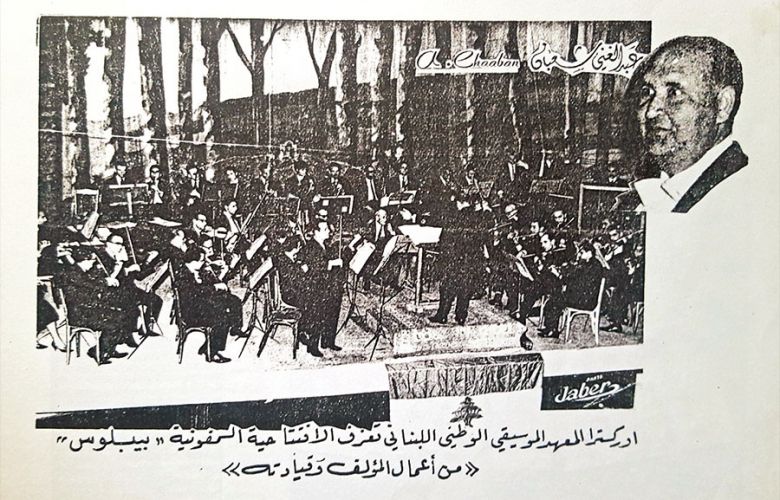

تعاقدت معه إذاعة الشرق الأدنى ليعمل فيها مساعدًا لرئيس قسم الموسيقى، ومدوّنًا للنوتة الموسيقية، ولعلّ ذلك كان مدخله إلى «عصبة الخمسة» بعد انسحاب توفيق سُكر. كما عمل رئيسًا لقسم الموسيقى الآلية، وقائدًا للفرقة الموسيقية في إذاعة دمشق، ثم انتُدب لإدارة المعهد الموسيقي التابع للإذاعة السورية، فقام بتدوين الموشحات الأندلسية مع عمر البطش. أشرف على تأسيس القسم الموسيقي في الإذاعة السعودية في جدّة، وكُلِّف بإدارة الأوركسترا في الإذاعة اللبنانية في العام 1958، وتسلّم مهمّة إدارة مكتب تنسيق البرامج الموسيقية والغنائية، إلى جانب قيادته لأوركسترا القسم الشرقي في المعهد الموسيقي الوطني.

توجّه شعبان نحو البحث الموسيقي منذ العام 1948، سعيًا إلى إضفاء بُعد «عالمي» على الموسيقى العربية، وتوفير المراجع العلمية التي كانت تفتقر إليها المكتبة العربية، لخدمة الباحثين والدارسين. وقد وجد أنّه بالإمكان الاستفادة من قواعد الهارموني الغربية في الموسيقى الشرقية.

له عدة دراسات وكتب، صدر جزء منها ضمن ما أسماه «سلسلة المعاجم الموسيقية والمناهج الآلية وتاريخ الموسيقى»، ومن بينها: قواعد علم الموسيقى (1967)، نظرية الموسيقى العالمية، الموسيقى العربية وموقعها من الموسيقى العالمية (مجلة عالم الفكر، نيسان – حزيران 1975)، فنّ الهارموني (أو تآلف الأصوات وتوافقها)، نظرية الموسيقى الشرقية، فنّ الكونتربوان، التوزيع الآلي والأوركسترالي، التأليف الموسيقي العالمي، وفنّ الهارموني في الموسيقى الشرقية.

شارك باستمرار في المؤتمرات الإقليمية والدولية، وعرَض تجاربه الموسيقية خلال مؤتمر «الربع صوت في الموسيقى العربية» الذي دعت إليه وزارة التربية في الأونيسكو في بيروت (1956)، بحضور المختصّين في البلاد العربية، إلى جانب الموسيقي والباحث التشيكي ألويس هابا، الذي كان أحد المشاركين الأساسيين في مؤتمر الموسيقى العربية الأول العام 1932 في القاهرة.

كما شارك ضمن وفد المعهد الموسيقي الوطني في المؤتمر الثاني للموسيقى العربية في المغرب (1969)، وقدّم خلاله دراسة خاصة حول «دفع الموسيقى العربية نحو العالمية»، مرفقة بنماذج موسيقية مسجّلة تعتمد البوليفونية. وكان أحد أعضاء الوفد اللبناني، إلى جانب توفيق الباشا والأب يوسف الخوري، في أول اجتماع لهيئة أعضاء «المجمع الموسيقي العربي» في القاهرة في العام التالي.

ومثّل، مع زميله توفيق الباشا، الإذاعة اللبنانية لدى المجلس العالمي للموسيقى التابع لمنظمة الأونيسكو، في الدورة التاسعة عشرة للندوة العالمية لمؤلّفي الموسيقى في باريس (1973)، حيث قدّم أعماله البوليفونية الجديدة «المطعّمة» بأرباع الصوت، والتي جمعت بين التعدّد المقامي واللامقامية.

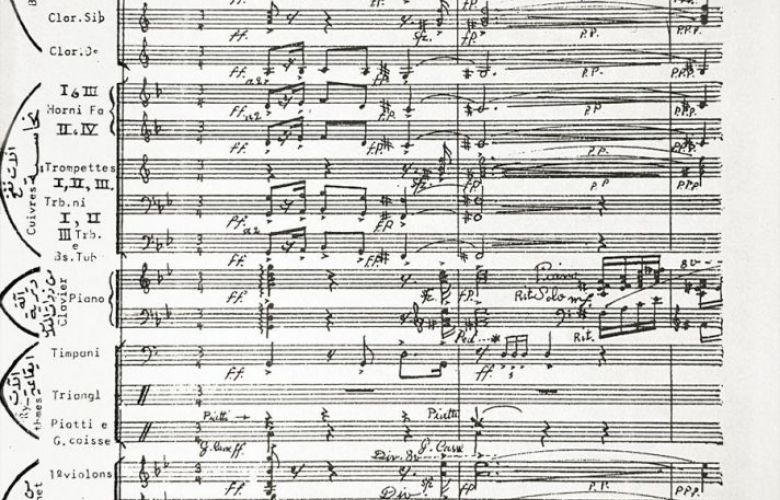

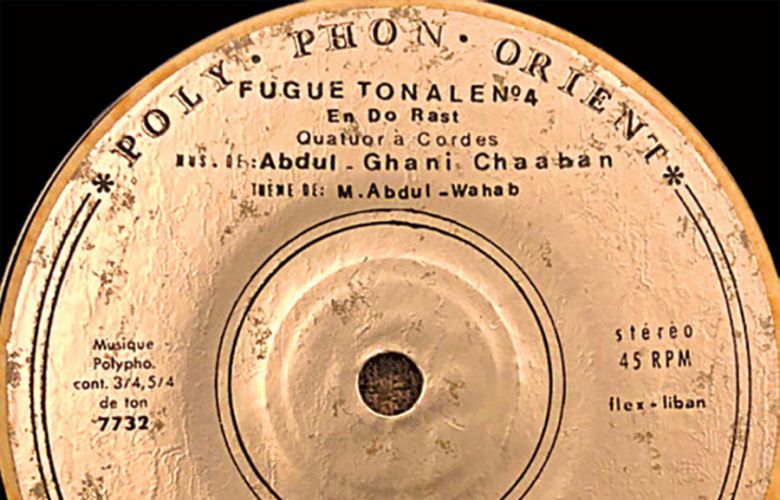

ألّف شعبان في مجمل القوالب الموسيقية، وكتب سيمفونية بيبلوس مملكة أحيرام، ومصباح علاء الدين، وشهريار (المبني على أرباع الصوت التقريبية وقدّمته أوركسترا بودابست الفيلهارمونية)، وبلقيس (قصيد سيمفوني)، ومصرع أدونيس (أوبرا)، وخالدة (مسرحية غنائية بمناسبة اليوبيل الخمسيني لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية)، وباليه الشرقية، ومتتالية الريفيات، وسماعي مقام العشّاق الذي نال جائزة المجمع الموسيقي العربي. كما وضع مؤلفات لآلة العود، وفيوغ (Fugue) مستوحى من أغنية «مين عذّبك» لمحمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى قطع موسيقية متنوعة، وقصائد، وموشّحات، وأهازيج لأصوات مختلفة، من بينها محمد مرعي.

فيروز

صوتٌ جاور طموحات أعضاء العصبة وحمل مدرسة بيروت الفنية

لم يقتصر التعاون بين أعضاء «عصبة الخمسة» على التوجّهات الفكرية في الحداثة الموسيقية، بل تعداها إلى أعمال مشتركة بين أفرادها. فنرى اسم توفيق الباشا يتكرّر على أغلفة الأسطوانات كقائد أوركسترا وكورس الشركة اللبنانية للتسجيلات الفنية في أعمال زكي ناصيف وفيروز والأخوين رحباني، فيما يلحّن زكي ناصيف مجموعة أغنيات من نظم الأخوين رحباني، منها: «في البحار»، «عودي يا سمراء»، و«دنيا ظنون». ويسهم عبد الغني شعبان كعازف عود منفرد في الإعداد الجديد لأغاني من الموروث الشعبي مثل «هيك مشق الزعرورة» وقد قدّمها الأخوان رحباني بصوت فيروز، التي أدّت أيضًا موشّح «أيها البدر» من ألحان توفيق الباشا، فيما تولّى زكي ناصيف بعض التدريبات الفنية التي خضعت لها.

وكانت فيروز في طليعة الأصوات التي نالت اهتمام أعضاء العصبة، نظرًا إلى خصائص صوتها، ودقّة أدائها، وانضباطها الفني، وهي عناصر تنسجم مع توجهاتهم الفنية البعيدة عن فنون الارتجال أو المسلك الفنّي الذي كان رائجًا آنذاك بين المغنين في حفلاتهم وأعمالهم.

يُذكر أنّ مجلة الصياد أشارت في عددها الصادر في أيلول 1954 إلى عرض فني قدّمته العصبة في استوديوهات إذاعة الشرق الأدنى لإطلاع بعض من «رجال الفكر والشعر والأدب والصحافة المفعمين بروح التجديد على نتاجها الفني، وإبداء الآراء والملاحظات قبل إدراجه في المحطة وإنزاله إلى أسواق الناس وأذواقهم». فقدّم الأخوان رحباني قصيدة «مروج السندس» على مقام السيكا والموزعة للأوركسترا، وقصيدة «أجمل منك لا» لسعيد عقل، إلى جانب اسكتش «هيفا والديب» وجميعها من غناء فيروز والكورس. كما عُرضت أوبريت «دامبو الجبار» من ألحان منصور الرحباني التي غنّى فيها الكورس العربي مقطعًا بوليفونيًا من أربعة أصوات شارك فيه خليل مكنية وعبد الغني شعبان.

أما زكي ناصيف فقدّم أغنية راقصة بصوته بعنوان «سمعتك في خاطري»، إلى جانب مغناة «هو وهي» للشاعرة فدوى طوقان، ومدتها 20 دقيقة، وشارك في غنائها مع فيروز والكورس، فيما أدى دور الراوي غانم صدقي الدجاني، وكان الإخراج لصبري الشريف.

يشرح ناصيف خصوصية هذا العمل ومقاربته في التأليف الموسيقي فيقول: «اعتمدت الأسلوب الرومنطيقي في إظهار مجمل الصورة... وحرصًا منّي على الإبقاء على القيم اللحنية، بذلت جهدي في أن أجعل اللحن الغنائي مؤلفًا مستقلًا، بحيث لو جردناه من الغناء، تبقى لدينا قطعة موسيقية نستطيع أن نطلق عليها صفة «القصيدة الموسيقية» (Symphonic Poem) وهي مستمدة من وحي قصة فدوى طوقان».

ويوضح للمستمعين، في إطار جهوده نحو التحديث، أنّ «العمل الصعب والغريب عمّا ألفته أذان أكثر مستمعينا، إنّما قمت به اجتهادًا مني في ولوج أبوابٍ جديدة تؤدي إلى أجواءٍ جديدة، في فنَّي الموسيقى والغناء في العالم العربي، الذي أرجو أن يوفقنا الله إلى العمل دائمًا على المساهمة الفعالة في رفع مستواه الفني».

أمّا توفيق الباشا، فشارك عبر قصيدة «بلادي»، غناء ميشال بريدي، وموشح من رباعيات الخيام، فيما قدّم توفيق سكر قطعتين موسيقيتين، الأولى بعنوان «شجن» وهي مستوحاة من تقاسيم على مقام الحجاز، والثانية توزيع موسيقي جديد لأغاني من الفولكلور.

تبرز في هذه الأعمال ملامح التركيز على التأليف الموسيقي والكتابة الأوركسترالية، مع الميل إلى الأبعاد الدرامية وتبنّي أشكال موسيقية جديدة، وقد أسماها توفيق الباشا بمدرسة بيروت. يندرج بعض هذه الأعمال تحت عنوان «التآليف الكبيرة»، كما وصفها نزار مروة، ومن أبرزها مغنّاة «راجعون» (1955–1957)، وهي عمل موسيقي كورالي للأخوين رحباني أدّته فيروز والمجموعة، ويتوافر بتسجيلَين، الأول نُفّذ خلال إقامتهم الفنية في القاهرة بمشاركة كارم محمود وفرقة الإذاعة المصرية، فيما سُجل الثاني في بيروت بقيادة توفيق الباشا.

استمرّ التعاون بين أعضاء العصبة خلال أوّل موسمَين للفن الشعبي في مهرجانات بعلبك، من دون ذكرٍ لعبد الغني شعبان في البرنامجين المذكورين، غير أنّه عاد والتحق بفريق العمل كمدربٍ للكورس في مهرجان 1961. أمّا فيروز فاقتصر غناؤها في الموسمَين على أعمال الأخوين رحباني.

طال اللقاء الفني بين فيروز وزكي ناصيف بعد تجربة «هو وهي» حتى العام 1981 مع مغناة جديدة بعنوان «يا بني أمي»، قام باختيار كلامها وتوليفه الشاعر جوزيف حرب من أعمال جبران خليل جبران، تبعها إصدار أسطوانة «فيروز تغنّي زكي ناصيف» في العام 1994. وتولى توفيق الباشا قيادة الأوركسترا في تسجيلات لفيروز وفي حفلات لها في العامين 1981 و1989.

في مسار العصبة

عملت عصبة الخمسة في مرحلتها الإذاعية في الشرق الأدنى من العام 1953 ولغاية إغلاق الإذاعة العام 1956، وذلك بحسب ما ورد عن توفيق الباشا في كتاب «كما عرفتهم» لمحمد كريّم. بعدها انتقل نشاطها إلى «الشركة اللبنانية للتسجيلات الفنية» ما بين العامين 1957 و1959. لكن الحوافز والرؤى المشتركة التي جمعت أعضاء العصبة، ما لبثت أن أخذت مسالك متباعدة في أولويات وشؤون فنية وتقنية تستدعي دراسة موسيقية مستقلة لمقاربة هذه التوجهات. كما ظهر التباعد جليًا على مستوى آخر حين طغت الطموحات الإعلامية والمصالح الفردية سواء في انسحاب توفيق سكر أو في التباين بين الأخوين رحباني وزكي ناصيف على غير صعيد.

حصل الافتراق الأخير بعد انتهاء مهرجانات 1959، فانضم زكي ناصيف وتوفيق الباشا إلى «فرقة الأنوار» التي أسسها الصحافي سعيد فريحة في العام 1960، فيما أسس الأخوان رحباني وصبري الشريف «الفرقة الشعبية اللبنانية». وتحول التعاون حينها إلى تنافسٍ حاد بين الطرفين، وصلت أصداؤه إلى صفحات الجرائد والمجلات. فقد اعتبر زكي ناصيف، على سبيل المثال، أنّ العروض الفولكلورية تستند بشكل أساسي إلى الرقصات الجماعية ذات «التصاميم المبنية بناءً مدروسًا على الدبكة القديمة والمطعّمة بحركاتٍ مستمَدّة من براعة الراقصين الفرديين مترئّسي حلقات الدبكة، وعلى الألحان المبتكرة والمستمدة من روح شعبنا وطابعه»، وليس على مركزية العناصر الغنائية الفردية، مشيرًا إلى عدم توافقه مع التوجه المُعتمِد على نجومية المغنين. كما اعتبر زكي أنّ العصبة انتهت حين طغت الطموحات الإعلامية والمصالح الفردية على الجماعية. في المقابل، ابتعد توفيق الباشا عن هذا الموقف، هو الذي استمر في ذكر دور عصبة الخمسة في مجمل أحاديثه الصحفية.

حاولنا في هذه المقالة تبيان ظروف نشأة العصبة وأعمالها ومسارات أعضائها في مشروع التحديث، بما في ذلك تقاطعاتهم وخلافاتهم. كما سعينا للوصول إلى «دستور العصبة»، الذي أشار إليه توفيق الباشا في كتاب «كما عرفتهم» إلّا أنّنا لم نتمكن من العثور على نصه أو على تصريحات مشتركة في الصحف والمجلات المتداولة آنذاك، بما فيها مجلة إذاعة الشرق الأدنى، أو في الأوراق الخاصة لزكي ناصيف، أو في المقابلات اللاحقة مع عاصي أو منصور الرحباني.

تلاقت مسارات أعضاء العصبة لفتراتٍ قصيرة نسبيًا، قبل أن يتابع كلٌّ منهم تجربته كفردٍ أو ضمن مؤسسات فنية أخرى. بالتالي، تفترق العصبة من حيث استمراريتها وأثرها كمجموعة عن تجمعات ثقافية وفنية أخرى ذكرنا أمثلة عنها في الجزء الأول من مقالنا، كـ«حركة المسرح الحديث» أو «الرابطة القلمية» ونوادٍ موسيقية في منطقتنا. نستند في تقييمنا هذا، إلى مقياسٍ عام للعمل التعاوني الذي تتدرّج مظاهره في مدى عمق الروابط الفنية بين أعضائه وإنتاجيتهم، من مستوى أول هو عبارة عن سلسلة من اللقاءات إلى مستوى ثانٍ يتكوّن من تجمّع فني وثقافي منظّم وصولًا إلى المأسسة الفنية المستدامة. بناءً على ما قدمناه من وقائع، نرى أنّ العصبة، في البُعدَين الفكري والعملي التي تجلّت بهما، تقع بين المستوى الأول والثاني. فهي أكثر من سلسلة اجتماعات تشاورية وتنسيقية وأقل من تجمّع ذي آليات منتظمة. ومع ذلك، يمكن القول إنّ الأثر الذي تركه أفراد العصبة على مجمل الحركة الموسيقية في لبنان والعالم العربي، ينعكس إيجابًا على صورة العصبة نفسها، وربما يزداد هذا الأثر مع مرور الزمن، لدى جمهور واسع وشرائح متخصصة لم تعاصر تلك المرحلة التأسيسية.

لعل العصبة هي نتيجة مباشرة وتعبير آني لرؤية صبري الشريف حول الطلائع الفنية الجديدة للنهضة وإحدى لحظات العمل الفني التعاوني في منظومة اجتماعية تُكرس النجاحات الفردية في جميع أطياف حياتنا. وقد برز خارج إطار العصبة أسماء أخرى قبل الحرب اللبنانية منها سلفادور عرنيطة وجورج باز ومن ثم وليد غلمية وبوغوص جلاليان وغيرهم. كما ظهرت في القرن الماضي أعلام التأليف الموسيقي في مصر ودول عربية وإقليمية في مساراتٍ موازية للبحث عن هوية قومية، إقليمية كانت أو محلية، درسها كل من نزار مروة في برنامجه الإذاعي «أصوات من الضفة الثانية» وسمحة الخولي في كتابها «القومية في موسيقى القرن العشرين».

قوافل ومعارك موسيقية مستمرة

أبعد من التنافر بين العمل الجماعي والنزعة الفردية، وأخطر من التجاذب بين المؤلفين الداعين للاستفادة من مقدارات الموسيقية الأوروبية، أو الابتعاد عن التهجين الموسيقي، نرى أنّ المعارك الفنية الأصعب والمستمرة حتى الآن هي أولًا بين موسيقى راقية ورفيعة المستوى وأخرى يتآكلها الاستهلاك اللامتناهي واللامنتمي، وثانيًا في معالجة القطيعة الحادة الناتجة بين رواد الحداثة من جهة، وجمهور الاستهلاك الآني والمُعلب من جهة أخرى.

ومن مظاهر هذه المفارقات أن يختار زكي ناصيف وعبد الغني شعبان، لأسبابٍ إعلامية ومادية، أن يطلّا على الجمهور الواسع ليس عبر أعمالهما، بل من خلال برنامج المواهب الفنية «أستديو الفن» ذات الطابع الترفيهي. وفي هذا السياق، دعا توفيق الباشا في خريف مسيرته الفنية في أواخر التسعينيات من القرن السابق إلى «إعادة تأسيس بنية تحتية موسيقية لتعمير بناء موسيقي شامخ تختمر فيه الموسيقى العربية في طريقها إلى تجلياتها وصعودها إلى الجماهير». وأشار إلى ارتباط النهضة الموسيقية بمدى استكمال أُمتنا في تحقيق شخصيتها القومية، وإلى ضرورة أن يتحمل الموسيقيون مسؤوليتهم القومية. ولا يمكن هنا إغفال الريادة والعصامية التي ميّزت سير أعضاء العصبة وزملائهم. فقد نادى توفيق سكر، في دراسة مُبكرة تحمل عنوان «مشكلات الموسيقى العربية» في العام 1954 بالاهتمام بمستقبل موسيقانا انطلاقًا من تحديد مشكلاتها وابتكار الحلول المحلية المستندة إلى البحث العلمي المُعمّق متوجهًا بتوصياته العملية إلى الفئات المعنيّة من المؤلفين والعازفين وأصحاب النظريات، وإلى الحكومات والجمهور.

أما زكي ناصيف، الذي عمل على التوجّهَين التقليدي والحداثي في التلحين، فيشير إلى أهمية دور البحث والعلم والتربية والإعلام في النهضة الموسيقية. ويوصي بالسعي المستمر نحو «نبش كل ما هو نابع منا في الأساس وتعميمه» كقاعدة متينة لمسارَي التقليد والتحديث، إلى جانب أن «ننكب حكومة وشعبًا على تعميم الموسيقى الراقية على النشء في البيوت والمدارس وبصورة شاملة، وأن نعتمد كل أساليب التشويق والتشجيع أمام الأفراد الموهوبين لدفعهم في طريق التخصص في العلوم الموسيقية شتى سواء بتعلم العزف على مختلف الآلات، أو بتعلم قواعد الكتابة وفن التلحين والتأليف عند أصحاب المواهب الخلّاقة». ويتشارك الياس سحاب ونزار مروة الرأي بأنّ مسار تجديد الموسيقى العربية يرتبط بالموسيقى الآلية وبالمسرح الغنائي الذي كان الأخوان رحباني من روّاده مع فيروز.

يختلف المشهد الموسيقي في لبنان منذ الحرب عن زمن العصبة ومعاركه الفنية في «إبراز الشخصية الفنية للموسيقى اللبنانية» كما يشير كتالوج مهرجانات بعلبك للعام 1957، وقد انتهى القتال ولم تنتهِ معه مفاعيل الفوضى التي استمرت بأشكالٍ وأبعاد جديدة مع استمرار التطور التكنولوجي اللاهث بشجونه وفضائله. وبرزت عبر السنين أجيال لاحقة من المؤلفين الموسيقيين في لبنان والاغتراب لديهم مرجعيات ومشاغل وربما «معارك» موسيقية وفكرية مختلفة عن تلك التي ارتبط بها جيل الاستقلال والنهضة، حتى أنّها، في بعض الأحيان، تدعو إلى إعادة قراءة ظروف ذلك الجيل وإنجازاته في إبحارٍ مستمر في سبر أغوار جدلية الهويات وحركيتها في زمن الانهيارات الجارفة والمتتالية، في مسعى متجدد لفهم جدلية الهوية الموسيقية وتحولاتها، وسط موجات الانهيار الجارفة.

”يشير زكي ناصيف، الذي عمل على التوجهين التقليدي والحداثي في التلحين، إلى أهمية دور البحث والعلم والتربية والإعلام في النهضة الموسيقية.“

المراجع

- مجلة إذاعة الشرق الأدنى، 1952-1956.

- مجلة الصياد، 1954.

- من أوراق زكي ناصيف، الجامعة الأميركية في بيروت، 2014.

- مقابلة مع المؤلف الموسيقي هتاف خوري، ٢٠٢٥.٣.٢١.

- لقاء مع الموسيقي نبيل مروة، 2025.3.30.

- نبيل مروة، الموسيقى العربية بين خطابي العَقل والعاطفة، موقع درج، 17.6.2019.

- نبيل مروة، توفيق سُكّر: حكاية مؤلف موسيقي شجاع، موقع درج، 2021.12.20.

- شيرين معلوف، توفيق سكر: جوقة السماء مبتهجة بعودتك!، ترجمة الأب إيلي كسرواني، جريدة الأخبار، 2017.12.29 .

- توفيق سكر، محاضرة في الندوة اللبنانية، كانون الثاني 1954.

- توفيق سكر، مشكلات الموسيقى العربية، مجلة الآداب، السنة الثانية، العدد 4، 1954.

-Rita Eid, Toufic Succar, www.musimem.com/succar.htm

nabaahc-inahg-ledba/snaicisum/stsitra/moc.traenifeno.www

708061/sliated/ys.moc.ycne-bara.liam//:sptth

- عبد الغني شعبان، قواعد علم الموسيقى، 1967.

- جورج عبدو، عبد الغني شعبان، الموسوعة العربية:

- يوسف طنوس، عبد الغني شعبان،

- محمد كرّيم، كما عرفتهم، 2015.

- الياس سحاب، توفيق الباشا: الأوركسترا تأليفًا وقيادة، مجلة العربي، العدد 574، أيلول 2006.

- الياس سحاب، دفاعًا عن الأغنية العربية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1980.

- ملف الموسيقى العربية المعاصرة : هل تعبر عن روحنا المتوثبة؟ مجلة الآداب، السنة 2، العدد 3، 1954.

- سمحة الخولي، القومية في موسيقى القرن العشرين، 1992.

- نزار مروة، أصوات من الضفة الثانية، مجلة بدايات، العدد 17، 2017.

- نزار مروة، في الموسيقى اللبنانية العربية والمسرح الغنائي الرحباني، 1998.